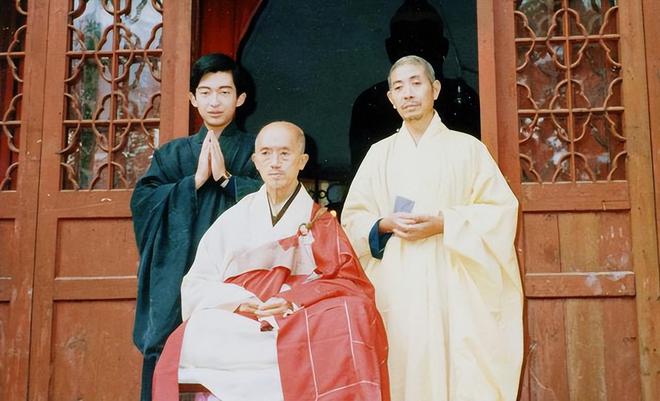

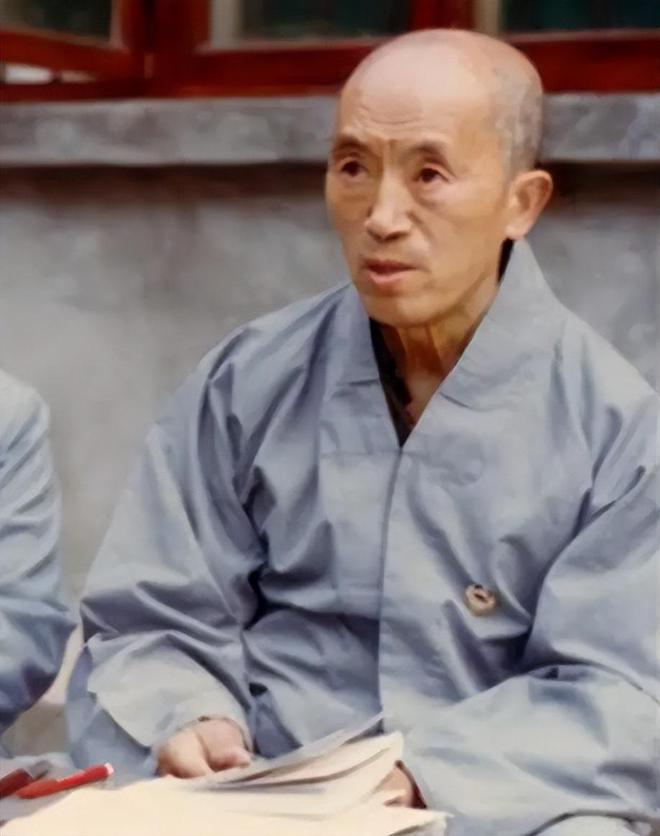

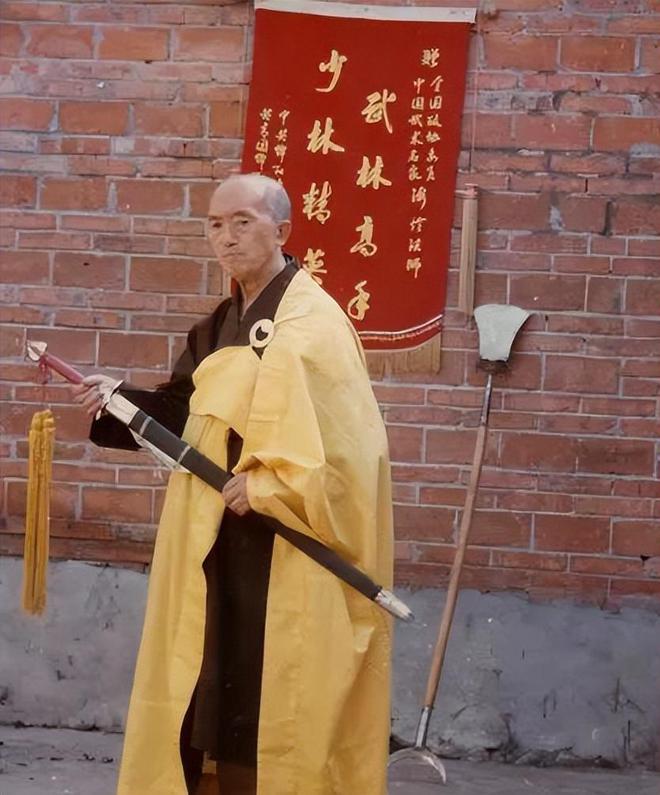

此时,海灯法师的丰功伟绩与爱国之至受到多家媒体高度赞扬,无数媒体报道了他在成都、重庆多地表演少林武功★、弘扬中华文化、宣讲爱国思想的行为,并将其奉为“少林寺方丈”。

三★★★、线年,关于海灯法师的报道铺天盖地地席卷全国。当时★,他一回到四川,就受到了四川党政军领导人的高度重视,邀请其进行会面★★。

他思来想去,最终决定以“全面发展”的名义将范无病送去习武,希望以此来放松他的身心。

无奈之下,他只好放弃了自己追求的文学梦想,转而进入四川省国立警监学校这所公费学校。

范无病和妹妹看着父亲悲痛欲绝的模样,用稚嫩的肩膀为父亲分担了些许生活的忧愁★。

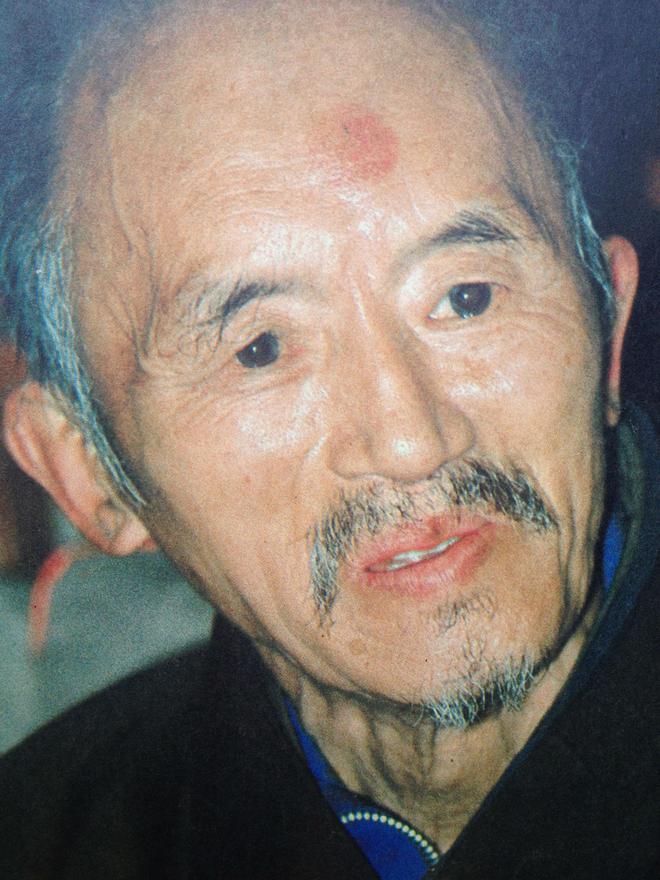

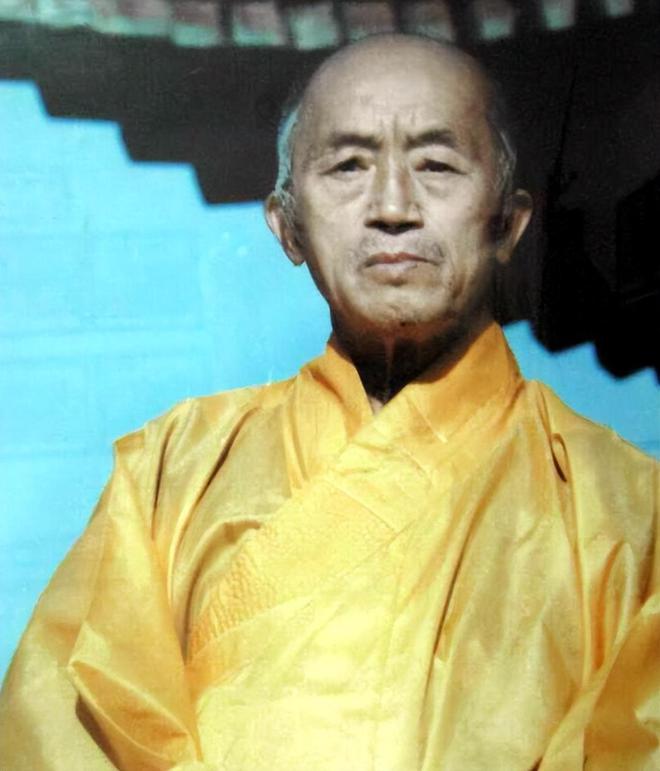

对此★★,海灯法师是谦逊有礼的自嘲道,自己不过是芸芸众生中的一个普通人,犯不上如此兴师动众的遭人瞻仰。

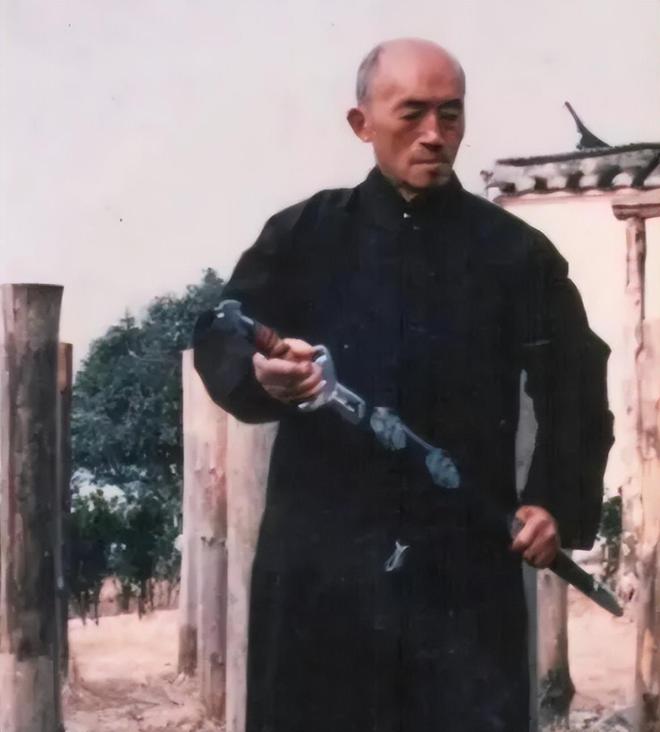

而在当时多数报道中有关海灯法师的其他★★“神功”★★,也大多都是海灯法师及个别弟子自我吹嘘★,经过媒体夸大宣传后制造出的产物。

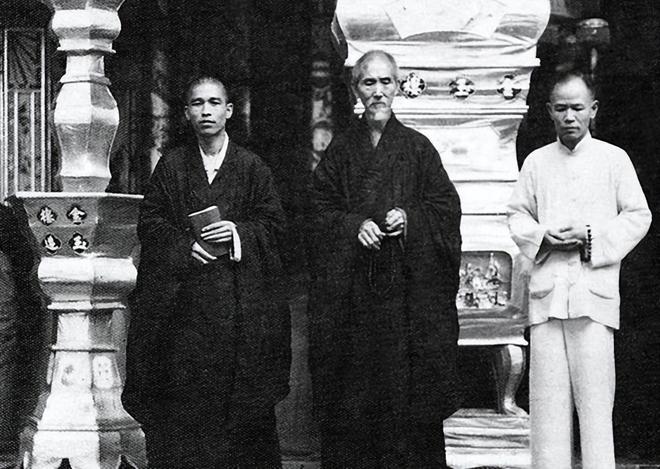

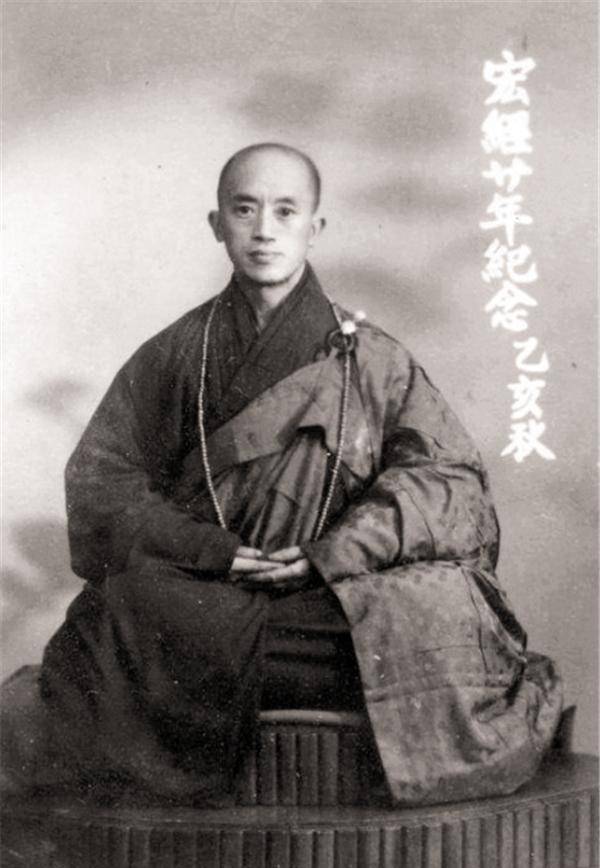

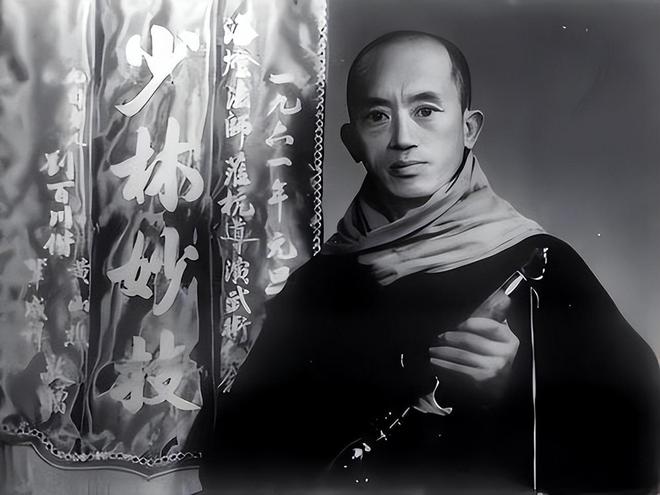

一直到1930年农历腊月初八,范无病才终于迎来了自己梦寐以求的剃度仪式。在成都昭觉寺内,他由智光法师剃度,赐法名“海灯”★★,寓意为“茫茫苦海寻觅航行之灯★★”。

可是,在其4岁那年,意外频起,原本幸福的家庭分崩离析。那时候,一直苟延残喘的母亲彻底支撑不住,撒手人寰。

可是,好景不长,一家人的幸福再度破碎——同年,范无病的妹妹不幸感染天花去世★★★。

他的父亲从事缝纫伙计营生★,母亲常年体弱多病★,家中还有一个年幼的妹妹,一家四口的生活穷困无比★★。

自此★★★,海灯法师全身心投入佛门,并在找角色受三坛大戒,每日读经解论、求诗问法,逐渐学有所成、登上法座★,开始为众人讲经说法★★★。

17岁那年,范无病以第一名的成绩考入四川政法学校文学系。可是,身无分文的他根本无法支付学费。

在学校就读的两年期间里★★,他从未骄傲自满,依旧勤恳学习,常年稳居着第一名的宝座。

7年后,范无病结束学业与云游,回到成都★。身无分文的他借宿在同学家中,以写文章糊口度日。

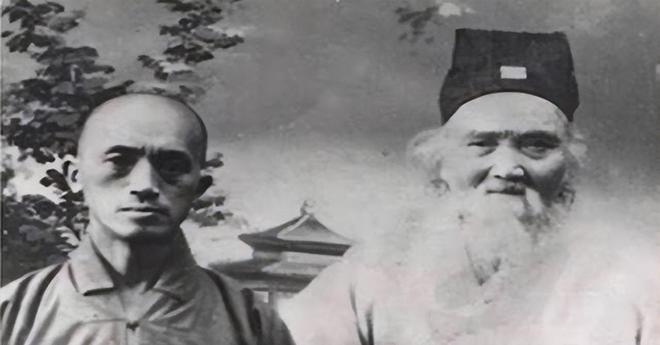

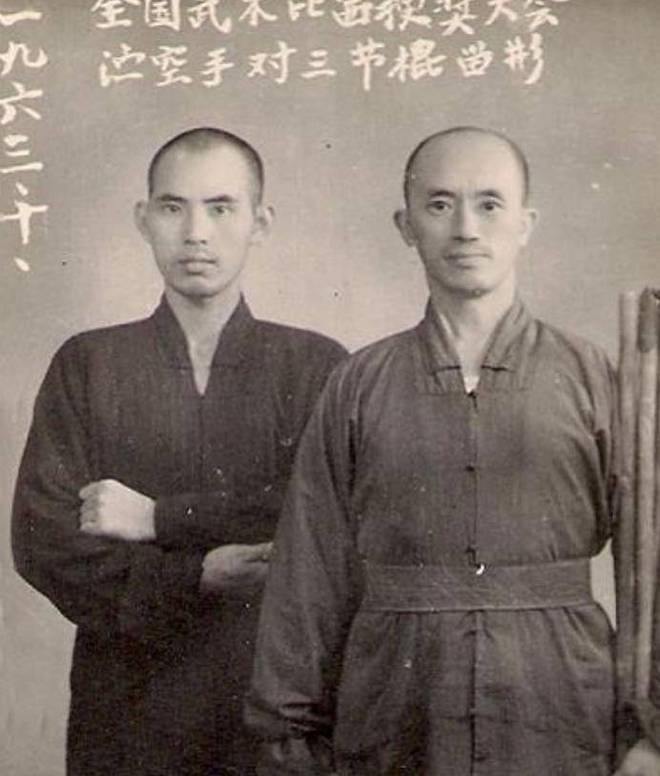

后又在1929年得到川军28军教官王体泉引荐★,白茹朱智涵道长门下学习少林拳以及道家功等。

许是看出范无病“尘缘未了”★、还需历练,经过三年少林寺修行,范无病在师父的建议下考入成都北较场军团教育团读书深造学业。

原来★,1937年★★★,在日本军国主义发动大规模侵华战争时,海灯法师大肆弘扬★★“念佛不忘救国”的主张并成立起相关机构,联合诸多爱国志士同为保家卫国贡献力量。

这等行为引起了当时少林寺当家释正行和尚的不满★★,遂将海灯师徒逐离少林寺。

自此,范无病开始勤加练习★★,终于得以皈依佛门,开始修行学习。随后又跟随师父来到回龙寺,向云禅和尚和丹岩老人学习内外桩功以及少林套路,为日后学习少林武术奠定下良好的根基。

在众人眼中★,海灯法师不仅是一位传奇武僧,还内外兼修★,拥有着极高的诗词水平。

在习武的日子里★★★,他勤恳好学,闲暇之余就温习功课。在武艺突飞猛涨之时★,他也在舅舅的劝导下顺利的解开了自己的心结,心境逐渐趋于平静。

正当所有人都为海灯法师内外兼修的人格魅力深深折服之时★★,不料★★★,1988年★★,《四川日报》记者敬永祥的一篇报道却将他推下神坛。

那时候★★,为了维持自己的生计★,范无病总是以帮助老师批改作业与撰写文章投稿来换取微薄的报酬糊口。

于是★★,1988年★★★,《四川日报》记者敬永祥写信给新华社,直言海灯及其弟子范应莲弄虚作假、虚假宣传,认为这是一场“造神运动★★”★,希望上级重视★★。

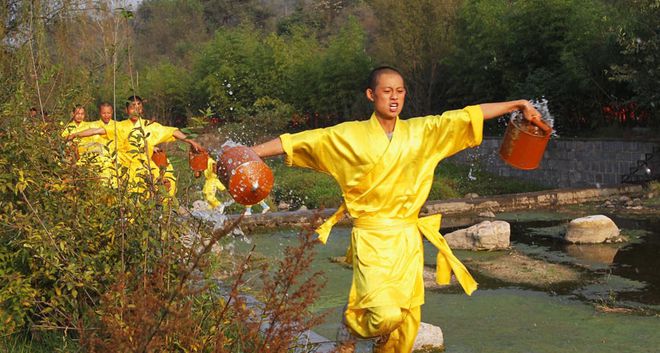

当时,许多人都慕名而来★★,希望能一睹大师风采★,亲眼见识“二指禅★”这绝妙技艺★★。

亲眼目睹人间的诸多苦难,他开始祈愿人间再无灾难疾病疾病,这也是其将俗名更改为“范无病”的原因。

但是,即便没能全身心的投入到学习当中★,他还是以绵阳十二县第一名的优异成绩自师范学院毕业,来到梓潼一所新建学校任教。在职期间,范无病仍然如饥似渴的饱读诗书。

此时★★,满腔悲愤无处发泄的范无病,将情绪发泄到了学习之上★★★,本就优秀的成绩在其更加刻苦努力的情况下更上一层楼★。

不过,日子虽然穷困,但全家人聚在一起其乐融融的模样还是冲淡了生活的苦难,让他们平凡的日子里充斥着温暖与幸福。

得知只有少林弟子能够学习★★★,范无病急忙追问如何成为少林弟子★★。大师见他真心想要学习,遂告知必须“以胸燃23盏油灯,以示虔诚★★”★★★。

此时,外界对于海灯法师的呼声越发热烈激昂,而《北京晚报》也同时连载出一篇名为《海灯法师传》的长篇小说,使其名号再度响彻大江南北★★。

新家庭的氛围依旧幸福美满★★★,女人操持家务、照料生活的举动总算让这个摇摇欲坠的家庭再度恢复了生活的希望★★。

虽然成绩愈发突出本是好事★★★,但范无病与以往截然不同的生活状态令父亲很是心疼。

导报中称海灯法师及其弟子弄虚作假,认为不应该搞“虚假宣传★”,希望上级关注这场“造神运动”★。

渐渐地,他发现自己的文化素养还不足以使自己达到理想的境界★★,于是★,他毅然决定放弃现在稳定的生活,去往成都研学深造。

1916年秋,范无病参加绵阳南山师范学校统考★★★。当时,在一众考生中年纪最小的他却以惊人的第一名好成绩入校。